标题

- 标题

- 内容

长寿时代来临:从第四套生命表更新看中国养老困局与破局之道

一、生命表迭代背后的社会变迁密码

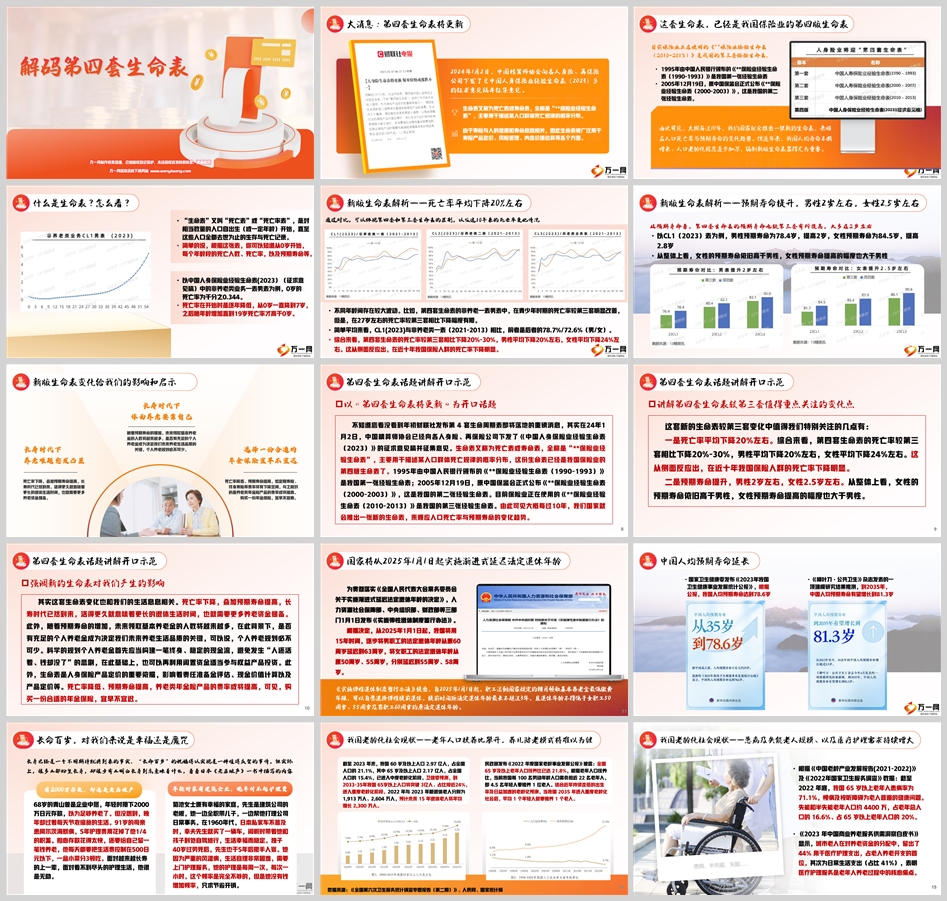

2024年1月,中国精算师协会发布的《中国人身保险业经验生命表(2023)》征求意见稿,在保险行业投下一枚深水炸弹。这份凝结着4000余人团队五年心血的生命表,不仅记录着当代中国人的生死规律,更折射出老龄化社会的深刻变革。相较于十年前的第三套生命表,新版数据显示:死亡率平均下降20%-30%,预期寿命提升2-2.8岁。这些跳动的数字背后,是中国人均寿命从70后代的67岁跃升至2023年的78.6岁,直逼发达国家水平的现实。

二、数据解码:长寿时代的双刃剑效应

死亡率的结构性下降

新版生命表显示,0-19岁年龄段死亡率较第三套下降显著,但27岁群体降幅趋缓。这种"先降后稳"的趋势,印证了公共卫生体系对婴幼儿死亡率的有效控制,也暴露出中年群体健康管理的短板。以心脑血管疾病为例,我国35-45岁人群发病率十年间增长47%,成为威胁中青年健康的主要杀手。

预期寿命延长的经济代价

当女性平均寿命突破84.5岁时,意味着退休后的生存周期将延长至25年以上。日本"老后破产"案例正在中国悄然复制:某建筑企业中层积攒的2000万日元养老钱,在支付母亲1200万日元护理费后所剩无几。这种"长寿诅咒"背后,是医疗护理支出占养老开支44%的残酷现实。

人口结构的断崖式演变

我国仅用21年就完成从老龄化到中度老龄化的跨越,速度远超欧美国家。2023年65岁以上人口达2.17亿,抚养比攀升至21.8%。这意味着每4.5个劳动人口就要供养1位老人,而预计到2035年这一比例将恶化至1:1。未富先老的困境中,社保养老金替代率已跌破44%,难以支撑体面养老需求。

三、三重困局下的养老突围战

制度困境:三支柱体系的失衡

第一支柱独木难支:基本养老保险覆盖10.7亿人,但2022年已有21省出现当期收支缺口

第二支柱发育不良:企业年金覆盖率不足0.2%,职业年金受限于编制体系

第三支柱任重道远:个人养老金账户开户数虽破5000万,但实际缴费率不足10%

观念困境:储蓄依赖与风险错配

多数家庭仍将养老储备寄托于房产(占比63%)和银行储蓄(占比58%),这种"砖头崇拜"忽视了长寿风险的特殊性。当通胀侵蚀存款购买力,当疾病击穿医疗防线,传统储蓄模式正面临前所未有的挑战。

产品困境:供给端与需求端的错位

市面养老产品普遍存在"三重割裂":短期理财与终身现金流的割裂、单一收益与抗通胀需求的割裂、刚性兑付与市场化运作的割裂。某热销养老理财产品的测算显示,按现行利率水平,30年后实际购买力将缩水42%。

四、保险业破局的三大战略支点

构建确定性现金流

通过终身年金险将不确定的寿命转化为稳定的现金流,某终身年金产品测算显示:30岁男性年交10万、交费20年,60岁起可终身领取1.8万元/月,有效规避"人活着、钱没了"的风险。

打造抗周期安全垫

保险资金特有的长久期属性(平均久期15-20年)与养老需求高度契合。以某养老社区挂钩产品为例,客户在积累期享受4.025%定价利率,进入领取期还可获得社区优先入住权,实现"财务安全+服务保障"双重价值。

嫁接生态化服务网络

头部险企已构建"保险+医疗+康养"生态圈,某公司布局的32家康复医院、15000张养老床位,形成从居家养老到机构照护的全周期服务矩阵。这种"保险支付+服务供给"的闭环,正在重塑养老产业价值链。

五、未来图景:从生存保障到品质养老

随着第四套生命表的落地,保险产品定价将更精准反映风险变化。预计2025年养老年金险市场规模将突破万亿,新产品将呈现三大趋势:

动态定价机制:根据生命表数据每五年调整费率

混合给付模式:基础年金+护理津贴+医疗抵扣的多维保障

科技赋能服务:区块链技术实现养老社区权益实时兑换

正如诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿所言:"真正的养老保障不是存款数字,而是贯穿生命周期的服务承诺。"当第四套生命表的数据转化为保险产品的精算基础,当"保险+服务"生态真正成熟,中国人才能摆脱"长寿焦虑",迎来有尊严的银发时代。

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师

万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4  浙公网安备 33040202000163号

浙公网安备 33040202000163号